北半球入夏南半球初冬的六月,有机会跨越太平洋,来到遥远而陌生的拉美地区进行城市考察,其中点滴所见,感触良深,用心记载,分享所获……

哈瓦那,时光停滞的革命之城

“墨西哥湾暖流,向东穿过美国佛罗里达州南端和古巴之间的佛罗里达海峡,沿着北美东海岸向东北流动。这股暖流温度比两旁的海水高至度,最宽处达英里,呈深蓝色,非常壮观,为鱼类群集的地方。”这是经典名著《老人与海》书中的描述,书的作者海明威长期居住在古巴首都哈瓦那郊区的庄园,而书中主人公就是哈瓦那附近小海港的渔夫。

在哈瓦那,最明显的感觉是时光仿佛在这里停住了脚步。一方面是因为这里保存完好的传统城市建筑风貌:哈瓦那老城是建筑艺术的宝库,拥有各个时期不同风格的建筑,1982年被联合国教科文组织列为“人类文化遗产”。徜徉在哈瓦那老城街头,你会感觉各种时期的建筑是如此完美的结合在一起。另一方面是因为这里满街跑的老爷车:由于古巴政府对私人汽车的严格控制,使这里的车基本上都是祖上传下来的古董,新购车辆基本上是公车和出国工作过的人才能拥有。

在哈瓦那,随处可见的英雄雕像以及卡斯特罗与国际游击队战士格瓦纳的宣传画,让你深刻感受这是一座革命之城。市区中心何塞?马蒂革命广场旁立着民族英雄何塞?马蒂的纪念碑和巨大铜像。在9号街的广场上,有一高达18米的赤色圆柱形大理石纪念碑,这是1931年古巴人民为了表彰华侨在古巴独立战争中建立的功勋而建。在黑色底座上刻着“在古巴的中国人没有一个是逃兵,没有一个是叛徒”的碑文。

在哈瓦那,我们还深入参观了本地的一所小学和社区医院,并与当地政府政府官员进行了交流座谈。古巴政府在医疗教育方面建设给我们留下深刻印象,其整个投入超过财政收入的50%,古巴人民的医疗教育基本不用自己掏腰包。小学的规模很小(学生只有300多人),基本上是家庭教育的模式,保证每个学生能够受到老师的平等关注。参观的社区医院由于处于城市远郊(据导游介绍是准备给习近平副主席参观的),其规模已经达到甚至超出我们一个镇级卫生院的规模。

哈瓦那的最后时光,我们在唐人街所在的城市中心,看到了其城市面貌最真实甚至残酷的一面,残垣断壁,污水横流,最低层次的商业业态,反映出目前古巴经济的落后状态。正印证了一位接待我们的古巴官员说的,他们很希望有一天能象中国一样一觉醒来城市里面到处都是高楼大厦。

库斯科,印加文化孕育的高原古城

库斯科,是一个相对陌生的地名,但是这座早在公元1100就建立的城市,曾经是安第斯山脉印加帝国巅峰时期的首都。只是由于西班牙人的入侵,其战略重心转向沿海的秘鲁利马才逐渐衰落。

刚下飞机的晕眩,提醒我们这里是海拔基本与西藏拉萨等同的高原地区。“库斯科是西班牙殖民者在印加帝国故都的废墟上建立起来的,是古印加文化的摇篮。因而,它以保存有大量印加古迹和巴洛克式建筑而闻名于世。1983年联合国教科文组织将其作为文化遗产,列入《世界遗产名录》。”

你不得不佩服西班牙人对历史文化的尊重,在入侵库斯科时,没有将这座城市全部夷平,而是保留了这里的一些印加建筑和印加棋盘式的街道布局。如举世闻名的举行“太阳祭”的萨克萨曼圆形古堡,就是古代印第安人最伟大的工程之一,以及印第安人的练兵场,水神庙等等。因此这座古城有保留完好的古建筑和街巷空间,和谐统一的山地建筑和标志性的广场空间。

西班牙人给这座古城增加的是文艺复兴时期的巴洛克式的教堂建筑以及德阿马斯广场。沿着狭窄的石板街道,两侧是低矮的印加泥瓦建筑,来到豁然开朗的城市广场。广场的尺度非常宜人,教堂高耸的尖顶控制着整个广场,两侧建筑的巴洛克门廊很好地起到围合而不封闭的作用,远处可以眺望到山坡上风格统一的民宅。

适逢广场正在进行类似于学校嘉年华的活动,有官员参与检阅,有隆重的升国旗仪式,有身着民族服装学生们尽情投入的表演,高原温暖的初冬阳光照耀在广场上,每个的脸上都绽放着幸福的笑容,这是一个欢乐的国度、精神的家园!

马丘比丘,谜一样消失的记忆之城

马丘比丘,对所有城市规划师来说都不会陌生,1977年,国际建协在这里签订了城市规划史上具有里程碑意义的《马丘比丘宪章》。“马丘比丘是秘鲁一个著名的前哥伦布时期时印加帝国的遗迹,西北方距库斯科130公里,整个遗址高耸在海拔2350—2430米的山脊上,俯瞰着乌鲁班巴河谷,也是世界新七大奇迹之一。1983年,马丘比丘古神庙被联合国教科文组织定为世界遗产,且为文化与自然双重遗产。”

游客进入马丘比丘,唯一的通道是从库斯科坐仅有两列车厢的小火车,座椅舒适、服务周到沿着峡谷晃荡前进,沿途风光旖旎,有高耸的雪山、清澈的河流、峻峭的山崖、印第安的泥砖小屋……一一收入眼帘。到达马丘比丘山脚,沿着并没有想象中平整的山路转乘公共巴士上山。这样的交通方式,也算是对马丘比丘遗址保护的一种贡献,可以严格限制每天的游客人数。

除了在交通方面的限制人流措施外,当地政府采取的保护措施还包括,在遗址范围不设置任何公共厕所、小卖部、垃圾桶等配套设施,在票面上严格规定游客带进遗址内的背包不得超过多少重量,喝完的水瓶必须把空瓶带出外面,严禁在遗址范围内捕捉壁虎等小动物之类的细致规定。

站在马丘比丘遗址面前,你不得不惊叹这座建造于悬崖峭壁上的城市,是如此鬼斧神工。印加帝国为了避免被西班牙人灭绝,从130公里之外的库斯科跑到这样一个易守难攻的悬崖上建造了一个不可思议的城市,而守卫这座城市印加人又像谜一样突然消失。

印加王国选择在此建立城市可能是由于其独特的地理和地质特点。据说马丘比丘背后的山的轮廓代表着印加人仰望天空的脸,而山的最高峰“瓦纳比丘”代表他的鼻子。印加人认为不该从大地上切削石料,因此从周围寻找分散的石块来建造城市。一些石头建筑连灰泥都没有使用,完全靠精确的切割堆砌来完成,修成的墙上石块间的缝隙还不到1毫米宽。

遗址仍然可以清晰可见当年的城市功能格局,包括庙宇、避难所、公园和居住区。这里还建有超过100处阶梯——每个通常由一整块巨大的花岗岩凿成。还有大量的水池,互相间由穿凿石头制成的沟渠和下水道联系,通往原先的灌溉系统。至今还没有人明白印加文明是如何能将重达20吨的巨石搬上马丘比丘的山顶,也没有人明白为什么马丘比丘的印加人会突然消失……

巴西利亚,时代烙印下的伟大之城

巴西利亚,城市规划教科书上的新城范式,如此宏伟地呈现在眼前。这座由巴西本土规划师卢西奥?科斯塔教授的飞机型平面布局为蓝图和本土建筑师奥斯卡?尼米叶尔设计建造的巴西新首都,历时短短的三年半时间建成。1987年,巴西利亚被联合国教科文组织确定为“人类文化遗产”,成为众多璀璨辉煌的世界人类文化遗产中最年轻的一个,也使巴西利亚的城市规划几十年来得于完整实施,从来没有被改变。

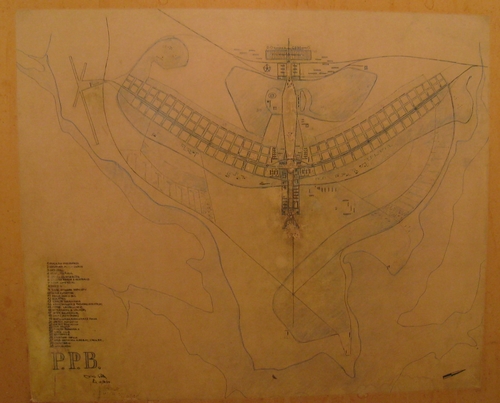

巴西利亚坐落于人工湖帕拉诺阿湖半岛上,形如一架朝向东方的飞机。“机头”为突出于半岛尖端的三权广场,周围建有总统府、最高法院和议会大厦。“机身”为一条长8千米、宽250米的东西向大道 。“前舱”是政府各部大厦、广场和大教堂;“后舱”是文教区、体育城、电视塔等;“机尾”是火车站和向南北伸去的铁路。是工业区和印刷出版区;再向后是小型工厂。“ 机翼 ”为住宅区 ,设有托儿所、学校、运动场、影剧院、医院、商场、餐馆等。“机翼”和“机身”的连接处为中央商业区,设有超级商场、银行、邮电大厦、国家剧院、大饭店等商业服务设施。

巴西利亚也注定是1950年代现代主义规划思潮的产物,宏大的叙事与完美的构图,宽大的广场与纯净的建筑,以汽车为尺度的城市设计,缺乏人的尺度设计。在与巴西利亚天主教大学城市规划与建筑系主任和教授交流座谈中,可以感受到他们对巴西利亚城市规划设计的骄傲和自豪,甚至把巴西利亚的建筑设计师奥斯卡?尼米叶尔等同于勒?柯布西耶的伟大人物。同时,他们也认为当时规划确实存在缺陷,如在交通规划方面的缺失导致目前这样一个200万人口城市也堵车严重,在区域规划方面的缺失导致目前城市周边的无序扩张,至今仍然没有对城市增长边界的严格划定。

圣保罗,高速发展的汽车之城

圣保罗是南美最大的城市群,巴西的经济中心和工业城市,1800万人口,拥有700万辆机动车。在圣保罗,感受最深的还是他的塞车状况,远超过我们广州,但其城市环境状况也远超广州,这得益于巴西在清洁能源上广泛应用。巴西是全球首先将甘蔗制造的乙醇酒精用在汽车作燃料,因而在生物燃料方面不仅在发展中国家位居前列,甚至在有些领域走在发达国家前面。巴西的加油站一般都提供汽油、乙醇酒精、天然气三种能源,而政府在价格方面更多地鼓励使用乙醇酒精。

圣保罗也是一座年轻的城市,直至1850年仍然是只有1.5万人的小镇,其从咖啡生产中心到世界排名第7 的以汽车生产为主的工业城市转型,快速工业化和城市化使其成为巴西最主要的工业城市。这样一个年轻的工业城市,仍然保留有独具文化韵味的南美洲最大的教堂之一——圣保罗天主教堂,是一座典型的哥特式建筑;由文艺复兴时期宫廷建筑风格的主体建筑、法国巴洛克式风格的花园和独立纪念碑组成的圣保罗独立公园,都给人留下深刻印象。

纵观所走的几个拉美城市,给人印象最深的还是这些相对年轻的城市对历史文化保护的重视。如古巴拿哈瓦那整个老城区的修缮保护、旅游运作都由“历史学家办公室”全权负责。由于得到权力上的自主和经济上的市场化运作,以及文物保护第一的指导思想下,老哈瓦那的运作,在文物保护和经济盈利上取得双赢的效益,获得国内外的广泛认可。巴西圣保罗独立纪念碑下的巴西的佩德罗一世及其皇后的遗体棺材陈列室,能够让游客随意的参观瞻仰;秘鲁利马500年前西班牙人殖民地时的总督府,今天仍然是秘鲁总统的官邸;马丘比丘世界文化和自然遗址,为限制游人数量而采取的措施。

反观我们国内的城市,虽然都号称有几千年的历史,但是能够原汁原味保留、给人切身感受的历史遗存已经在城市的大拆大建中越来越少。而对于我们的世界文化和自然遗产,政府不惜修建更多的高速公路和停车场来增加其可达性,使之更多地成为地方政府盈利的工具。